IT資産管理(ITAM)とは?ITSMとの違いやツール導入までのステップについても解説

パソコンやソフトウェア、クラウドサービスなど、企業のIT資産は年々増加し、その管理がますます重要になっています。適切にIT資産を管理できていないと、重複投資や無駄な出費、セキュリティリスク、ライセンス違反などを招きかねません。こうした課題を解決する手法が「IT資産管理(ITAM)」です。

本記事では、ITAMの基本から、SAMやITSM、CMDBとの違い、ITAMツール導入のメリット、導入ステップ、そして成功のためのポイントまでを詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.IT資産管理(ITAM)とは?

- 2.ITAMの対象となる資産

- 3.IT資産管理(ITAM)ツール導入のメリット

- 3.1.コストの最適化・削減

- 3.2.セキュリティ強化

- 3.3.業務効率アップ

- 3.4.コンプライアンス・監査リスクの低減

- 4.IT資産管理(ITAM)ツール導入までの5つのステップ

- 4.1.STEP1:自社の現状把握

- 4.2.STEP2:方針策定とガバナンス設計

- 4.3.STEP3:ツール選定と検証導入

- 4.4.STEP4:全社導入と運用の定着

- 4.5.STEP5:継続的改善

- 5.IT資産管理(ITAM)ツール導入時の注意点

- 5.1.ツール先行にならないように、まずはベースラインを確立

- 5.2.管理範囲、責任者を明確にする

- 5.3.IT部門だけで抱え込まず、全社を早期に巻き込む

- 5.4.導入して終わりにならないように、KPI設定と定期レビューを行う

- 6.IT資産管理(ITAM)ツールを活用して、コストの最適化と業務効率をアップさせよう

IT資産管理(ITAM)とは?

IT資産管理(ITAM: IT Asset Management)とは、企業が所有・利用するIT資産を一元的に管理し、その利用状況やコスト、リスクを可視化・最適化する手法です。ハードウェアやソフトウェアなどの資産をライフサイクルを通じて管理し、余分なITコストの削減やセキュリティリスクの低減を図ります。ITAMを実践することで、必要な資産を適切なタイミングで調達・廃棄できるようになり、IT投資の無駄を省き経営戦略の支援につなげることができます。

近年はクラウドサービスやモバイル端末の普及により、企業が管理すべきIT資産が増加・多様化していますが、ITAMの考え方を取り入れることでこうした変化にも対応しやすくなります。逆に、適切なITAMが行われていないと、未使用ソフトウェアにライセンス費用を払い続けたり、所在不明のPCから情報漏えいが発生したりするなど、様々なリスクや無駄が生じかねません。

ITAMとSAM/ITSM/CMDBの違いは?

IT資産管理と似た用語に、SAM・ITSM・CMDBがあります。

SAM(Software Asset Management)

ソフトウェア資産管理のことで、ソフトウェアライセンスの管理とコンプライアンスに特化したITAMの一分野です。

ITSM(IT Service Management)

ITサービス管理を指し、インシデント対応やサービス提供などIT運用全般を扱うもので、ITAMとは目的が異なります。

CMDB(Configuration Management Database)

ITインフラの構成要素とその関係性を記録するデータベースで、ITSMの構成管理プロセスで用いられます。CMDBにはハードウェアやソフトウェアの構成情報が含まれますが、ITAMが注力する資産の財務情報や契約情報まではカバーしません。

これらは互いに補完し合う領域であり、CMDBの構成情報をITAMの資産台帳と連携させるなどデータ統合も可能です。いずれにしても、これらはそれぞれ役割と目的が異なる点に留意することが重要です。

ITAMの対象となる資産

ITAMの対象となる資産は、企業が業務に利用するあらゆるIT関連の機器やソフトウェアです。具体的には、社員が使用するパソコン、サーバー、ネットワーク機器、プリンター、スマートフォン・タブレットなどのモバイル端末といったハードウェアが含まれます。

また、WindowsやOfficeなどのソフトウェアライセンスや、クラウドサービス・SaaS等のサブスクリプション契約もIT資産に該当します。さらに、これらの資産に付随する契約書や保証書、設定情報などのデータも広義にはIT資産管理の対象となります。

ITAMでは、こうした多様な資産を一元的に把握し、その利用状況や所在、契約内容を管理します。対象資産を漏れなく管理することで、正確なデータに基づいたコスト分析やリスク対策が可能となります。なお、企業によっては管理対象としない資産(個人所有のデバイスや細かな周辺機器等)を定めるケースもありますが、基本的には価値のあるすべてのIT資産が対象です。

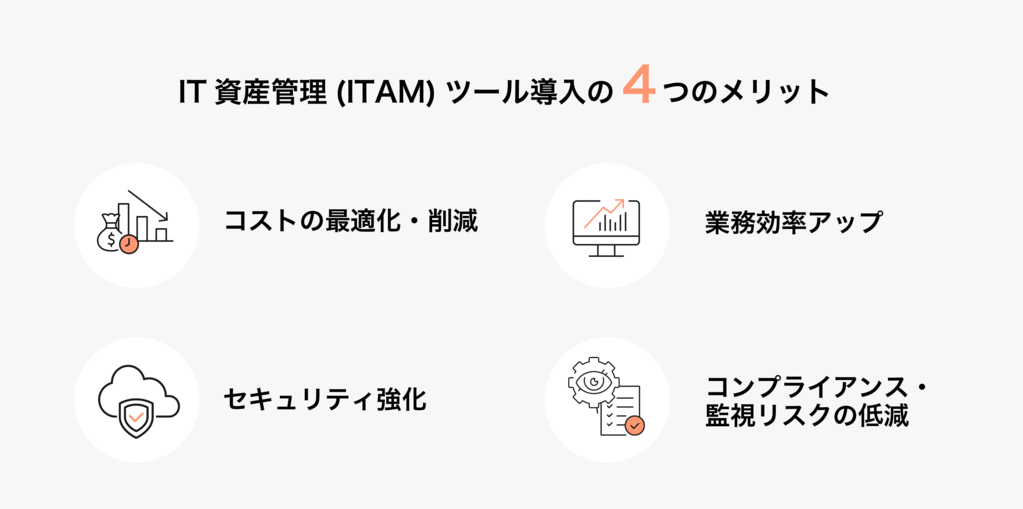

IT資産管理(ITAM)ツール導入のメリット

専用のIT資産管理ツールを導入すると、組織にもたらされるメリットは多岐にわたります。手作業での管理では見落としや属人化が避けられませんが、ツール導入によりそうした課題を解消できます。代表的なメリットとして、①コスト削減、②セキュリティ強化、③業務効率化、④コンプライアンス強化の4点が挙げられます。以下で順に解説します。

コストの最適化・削減

ITAMツールの導入により、IT資産にかかるコストを最適化・削減できます。保有資産を可視化することで重複購入や過剰なストックを防ぎ、必要以上の機器やソフトウェアに費用をかけずに済みます。

また、使われていないソフトウェアライセンスを回収・再利用したり、SaaSの契約プランを適切な規模に見直したりことで、継続的な支出を抑制できます。さらに、利用率の低いハードウェアを他部署で再活用するといった工夫により、資産の価値を最大限引き出せます。

加えて、リース品や保守契約の期限をツール上で管理することで、更新漏れによる延長費用や不要な自動更新を防止できる点も重要です。こうした取り組みにより、IT予算の無駄を省き、コストパフォーマンスを向上させることが可能です。資産削減は単なる購入費だけでなく、保守費用や電力消費といったランニングコストの削減にも寄与します。

セキュリティ強化

ITAMツールはセキュリティ対策の強化にも寄与します。全てのIT資産の所在や状態を把握できるため、管理外のデバイスがネットワークに接続される「シャドーIT」を防止できます。また、OSやソフトウェアのバージョン情報を資産台帳で把握することで、古いOSや未更新のソフトウェアを見逃さずに済み、適切なパッチ適用やアップデートを促進できます。

さらに、ITAMツール上で全PCにインストールされたソフトウェアを一覧管理すれば、許可されていないアプリケーションの利用を発見して排除することも可能です。

このようにITAMは、企業の情報セキュリティリスクを低減する上でも重要な役割を果たします。

業務効率アップ

ITAMツールの活用はIT部門や全社の業務効率化にもつながります。資産情報が一元管理されることで、台帳を手作業で更新したり、複数のExcelファイルから情報を探し出したりする手間が省けます。例えば、社内の誰がどのPCを使用しているかをツール上で即座に検索でき、ヘルプデスクでの対応時間短縮にも寄与します。

また、ハードウェアの発注からキッティング、利用開始、返却・廃棄に至る一連のプロセスをツールで管理することで、申請・承認や在庫確認といった事務作業が自動化・効率化されます。さらに、ツールが自動収集するデータにより、人手による記録ミスも減少します。

結果として、IT担当者はより戦略的な業務に時間を充てることができ、生産性の向上が期待できます。実際、毎年の資産棚卸に多大な工数を費やしていた企業が、ツール導入によって作業時間を大幅短縮した例もあります。

コンプライアンス・監査リスクの低減

IT資産管理の徹底はコンプライアンス(法令遵守)や監査対応の面でも大きな効果があります。ソフトウェアのライセンス数や利用状況を正確に把握することで、未許諾ソフトの使用によるライセンス違反を防止し、法的リスクや罰金の回避につながります。

また、ベンダーや業界団体(BSAなど)によるソフトウェア監査が行われた際も、ITAMツールで資産台帳を整備しておけば迅速かつ正確に対応でき、指摘事項の低減に役立ちます。なお、ITAMには国際標準としてISO/IEC 19770シリーズが存在し、これに準拠した管理体制を構築すれば、対外的にも適切な運用を実証できます。

近年はソフトウェアライセンス監査の実施が増加傾向にあり、ITAMの重要性が高まっています。万が一ライセンス違反が発覚した場合、ソフトウェアメーカーから多額の利用料を請求されたり、企業イメージの低下を招く恐れもあります。このようにITAMの実践は、ガバナンス強化とリスク低減に直結します。

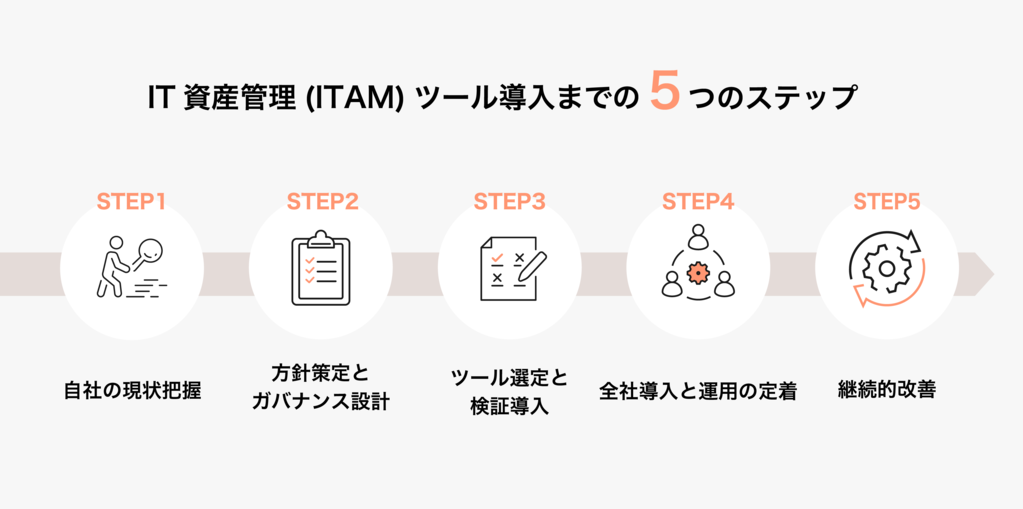

IT資産管理(ITAM)ツール導入までの5つのステップ

IT資産管理ツールの導入を成功させるには、事前準備から運用定着まで段階的に進めることが重要です。

一般的な導入プロセスとして、以下の5つのステップが挙げられます。各ステップを着実に踏むことで、現場の混乱を最小限に抑えつつITAMツールを導入できます。初めてITAMに取り組む場合でも、この手順に沿えばスムーズに進められるでしょう。

STEP1:自社の現状把握

まず、現状のIT資産管理の状況を正確に把握します。自社で保有・利用しているすべてのIT資産(ハードウェア、ソフトウェア、契約情報など)を洗い出し、現行の管理方法やルールを確認しましょう。

もし資産台帳が整備されていない場合は、棚卸しを行って一覧(Excel等)を作成します。この際、部署や拠点ごとに担当者を決めて情報を集め、社内に散在する資産情報を可能な限り集約します。現状分析では、どの分野に課題があるか(例:ライセンス管理が不十分、未使用資産の放置など)を明確にすることも重要です。

こうした現状把握により、ITAM導入で優先的に解決すべき問題や、ツールに求められる機能要件が見えてきます。必要に応じて各オフィスや部署で実機確認を行い、古い台帳や申告ベースの情報との差異を洗い出します。手間はかかりますが、このステップで得られた正確なデータが以降の土台となります。

STEP2:方針策定とガバナンス設計

次に、IT資産管理の方針を策定し、推進体制(ガバナンス)を設計します。

まずITAM導入の目的・目標を明確に定めましょう(例:コスト削減〇%、ライセンスコンプライアンス遵守等)。その上で、IT資産管理の範囲(対象資産や対象部門)を定義し、どこまでを管理対象とするかを決めます。

また、役割分担も重要です。IT資産管理を統括する責任者や、各部門で資産データを更新・監視する担当者を指名し、体制を整備します。さらに、資産管理に関する社内ポリシーや運用ルールを文書化し、経営層の承認を得て全社に周知します。このステップで確立した方針とガバナンスが、以降のツール選定や運用の指針となります。

STEP3:ツール選定と検証導入

ツールの選定とテスト導入を行います。STEP1・2で明確にした要件に基づき、複数のITAMツールを比較検討しましょう。自社の資産規模や管理プロセスに合った機能を備えているか、既存のITSMツールやディレクトリサービスと連携できるか、といった観点で評価します。加えて、ツールの価格帯や提供ベンダーのサポート体制、将来の拡張性なども考慮しましょう。

候補を絞り込んだら、トライアル版の利用や一部部署でのパイロット導入を実施し、実際の操作感や効果を検証します。この際、現場のIT担当者にもツールを触ってもらい、使い勝手や業務フローへの適合度を確認すると良いでしょう。検証導入で得られたフィードバックを踏まえて、最終的に導入するツールを決定します。なお、ツール選定時には以下のようなポイントをチェックしましょう。

- 機能:管理対象資産をカバーしているか、既存システムと連携可能か

- 操作性:UIの使いやすさ、レポート機能の充実度

- 費用:ライセンス料金や導入・運用コスト

- サポート:ベンダーのサポート体制

STEP4:全社導入と運用の定着

選定したツールを本格的に全社導入し、運用を定着させます。パイロット導入の結果を踏まえて設定を最適化し、収集した資産データに不足や誤りがあれば修正した上で、全ての対象資産情報をツールに登録しましょう。

IT部門だけでなく、資産を利用・管理する各部署にも協力を仰ぎ、必要な情報を適宜入力・更新してもらいます。大規模な組織では、部署や拠点ごとに段階的に展開し、各段階で出た課題を潰しながら範囲を拡大していく方法も有効です。

また、ツールの使い方に関する研修を実施し、新しい資産管理プロセスを社内に定着させましょう。導入初期はツールへのデータ登録漏れや運用ルールの未遵守が起こりがちなので、定期的に状況をモニタリングしてフォローアップを行います。全社的にITAMの運用が定着すれば、資産情報のリアルタイム共有や各種作業の自動化といったメリットが十分に発揮されます。

STEP5:継続的改善

ITAM運用が軌道に乗った後も、継続的な改善を行います。定期的に資産データを棚卸しして正確性を維持し、新たに発生した課題や運用上の不備がないかを確認しましょう。IT資産の状況やコストに関するレポートを定期的に分析し、無駄の再発やリスクの兆候があれば早期に対処します。

また、IT環境の変化(新しいクラウドサービスの導入や組織改編など)があれば、資産管理ポリシーやツールの設定を見直し、柔軟に対応することが大切です。例えば、四半期ごとにITAM運用状況のレビュー会議を開き、改善策を議論するといった取り組みを継続しましょう。

さらに、ITAMの成果をKPIでモニタリングし、経営層へ定期報告することで、組織全体で改善サイクルを維持します。こうした継続的改善により、IT資産管理の成熟度を高め、長期的な効果を最大化できます。

IT資産管理(ITAM)ツール導入時の注意点

最後に、IT資産管理ツール導入時の注意点を押さえておきましょう。主に以下の4つのポイントに留意することで、ITAM導入プロジェクトの失敗リスクを大きく低減できるでしょう。

ツール先行にならないように、まずはベースラインを確立

ツールありきで導入を進めないよう注意が必要です。ツール導入に先立ち、まず現状の資産情報をできる限り洗い出し、ベースラインとなる台帳を整備しておきましょう。自社の課題や管理プロセスを理解せずにツールだけ導入しても、十分に使いこなせずかえって混乱を招く恐れがあります。

例えば、資産台帳が整っていないままツールを導入すると、導入後にデータ整備に追われ初期効果が得られないケースもあります。まずは現状把握と環境整備に注力し、その上でツールを使った効率化に移る姿勢が望ましいでしょう。ITAMツールはあくまで手段であり、真の目的(適切な資産管理)の達成には、その前提となるデータと仕組みが不可欠です。

管理範囲、責任者を明確にする

ITAMを定着させるには、何を誰が管理するのかを明確にしておく必要があります。IT資産管理の対象範囲(管理すべき資産の種別や部署)を最初に定義し、「社給スマートフォンはIT部門で管理し、私物端末は対象外」など具体的なルールを決めて周知しましょう。

また、管理責任者や各部門の担当者を明確化し、それぞれの役割を文書で定めておきます。責任の所在があいまいだとデータ更新漏れや対応遅れが発生しがちなため、担当者ごとの職務範囲を事前に取り決めておくことが肝要です。

なお、管理対象としない項目がある場合も定義し、漏れなく全員に共有しておきましょう。範囲や責任が曖昧だと「そこは自分の担当ではない」といった責任の押し付け合いを招きがちです。明確な区分けにより、そのような事態を防止できます。

IT部門だけで抱え込まず、全社を早期に巻き込む

IT資産管理はIT部門だけで完結するものではないため、早い段階から全社的な協力体制を築くことが重要です。各部署の資産利用状況やニーズをヒアリングし、プロセス設計に反映させるなど、現場の声を取り入れながら進めましょう。

特に、資産の調達を行う購買部門や経費を管理する経理部門とも連携し、コスト削減やリスク低減といった共通の目標を共有することが大切です。

また、経営層の理解と支援を得て、組織全体でITAMの重要性を認識してもらうよう働きかけます。現場が計画段階から関与していないと、運用ルールが実情に合わず形骸化してしまう恐れがあります。

IT部門だけで抱え込まず全社を巻き込んでプロジェクトを推進することで、ツール導入後も各部署が主体的に協力し、スムーズな運用定着が実現します。

導入して終わりにならないように、KPI設定と定期レビューを行う

ITAMツールは導入して終わりではなく、その後の効果測定と改善サイクルが重要です。あらかじめKPI(主要業績評価指標)を設定し、「ソフトウェアライセンス遵守率」「余剰在庫の削減額」「資産データ更新率」などを継続的にモニタリングしましょう。

定期的にこれらの指標をレビューし、目標を下回る場合は原因を分析して改善策を講じます。レビュー結果は経営層とも共有し、必要に応じてリソース配分や方針の見直しに反映しましょう。フォローを怠ると、せっかく導入したツールが形骸化してしまい、現場で十分に活用されなくなる恐れがあります。

KPIによる効果測定と定期レビューを習慣化することで、導入したツールを最大限に活用し、長期的な成果につなげることが可能です。実際、導入後にフォローを怠ったためにデータが更新されず効果が半減してしまった例も見られます。

IT資産管理(ITAM)ツールを活用して、コストの最適化と業務効率をアップさせよう

IT資産管理(ITAM)ツールは、適切に導入・活用することで、企業のITコストを最適化し、業務効率を大幅に向上させる強力な手段です。

本記事で解説したように、事前の現状把握や方針策定を経て段階的に導入を進めることで、ITAMを着実に成功させることができます。また、導入後も定期的な評価と改善を継続することで、その効果を長期にわたり維持・向上できます。

IT資産管理の取り組みは一見手間に思えるかもしれませんが、得られるリターン(コスト削減、リスク低減、効率化)は非常に大きなものがあります。この機会にITAMツールの活用を検討し、自社のIT資産管理を強化してみてはいかがでしょうか。