IT資産管理の目的・ツール・事例を総まとめ!失敗しない導入判断ガイド

近年、社内のパソコンやソフトウェア、クラウドサービスの利用が急増し、それらIT資産の管理がこれまで以上に重要視されています。Excelによる手作業の台帳管理には限界があり、「どの部署にどんな端末が何台あるのか把握できない」「ソフトのライセンス契約状況が不明で不安」といった声もよく聞かれます。

そこで本記事では、IT資産管理の基本から導入目的、具体的な成功・失敗事例、ツール選定のポイント、さらに導入ステップや運用ルールのコツまで総まとめで解説します。自社に最適なIT資産管理の方法を見つけ、失敗しない導入判断の参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.IT資産管理とは?

- 1.1.よくある課題と導入目的

- 1.2.資産管理ソフトやPC管理ソフトとの違い

- 2.IT資産管理の業界・規模別成功事例5選

- 2.1.製造業×資産管理アプリ:12,000台の棚卸工数を50%削減

- 2.2.サービス業×クラウド資産管理:ライセンス違反リスクをゼロに

- 2.3.IT企業×Mac環境:SaaSアカウント管理の一本化に成功

- 2.4.自治体×BYOD+MDM:セキュリティ運用の平準化

- 2.5.グローバル企業×ツール統合:拠点横断で資産可視化

- 3.IT資産管理の失敗事例に学ぶ注意点と改善策

- 4.IT資産管理ツールの比較と選定ポイント

- 4.1.有料・無料の違いと選定基準

- 5.ツール比較:資産管理ソフト一覧・ランキングまとめ

- 5.1.LANSCOPE エンドポイントマネージャー(クラウド版 / オンプレ版)

- 5.2.SS1(System Support best1)

- 5.3.ManageEngine AssetExplorer

- 5.4.AssetView Cloud+(アセットビュー クラウドプラス)

- 5.5.SkySEA Client View

- 5.6.ISM CloudOne

- 5.7.Snipe-IT(オープンソース)

- 6.IT資産管理の導入ステップと運用ルール整備のコツ

- 6.1.ヒアリング→要件定義→PoCの手順

- 6.2.社内説得ポイントとROI計算式

- 6.3.運用開始後のPDCAサイクル

- 7.IT資産管理の“事例”からあなたの企業に最適な導入方法を見つけよう

IT資産管理とは?

よくある課題と導入目的

IT資産管理とは、企業や組織が保有するあらゆるIT資産(パソコン・サーバーなどのハードウェア、インストールされたソフトウェアとそのライセンス、ネットワーク機器、クラウドサービスやSaaSアカウントなど)を一元的に把握し、ライフサイクル全体で適切に管理することです。

単なる資産リストの作成に留まらず、機器の導入・配備から日々の利用状況の把握、保守・更新、最終的な廃棄処分に至るまでを通じて管理し、コスト削減やセキュリティリスク軽減、ライセンス違反防止などを目的とします。

しかし現実には、多くの企業でIT資産管理が十分に行き届かず、以下のような課題が発生しがちです。例えば、端末台数や設置場所を正確に把握できておらず、不要な機器を抱えたまま新規購入してコスト増になっているケースがあります。

また、社員によるソフトウェアの無断インストールやライセンス超過利用に気づかずコンプライアンス違反のリスクを抱えることもあります。情報システム部門(情シス)の担当者が人手不足の中で Excel台帳を更新していてはミスも多く、棚卸し(資産の実地確認)に膨大な時間がかかるといった問題も起こります。

こうした課題を解決するためのIT資産管理ツールの導入目的としては、主に以下が挙げられます。

-

資産情報の一元管理による工数削減:自動でPCやソフトの情報を収集し、台帳を最新状態に保つことで手作業の棚卸し作業を大幅に効率化できます。

-

コスト最適化:使われていない機器やソフトを可視化して余剰ライセンスを削減したり、重複投資を防ぐことでITコストの無駄を省きます。

-

セキュリティ強化:管理外の端末や未更新のソフトがないよう把握し、脆弱性対策や不正利用防止を徹底します。特にテレワークで社外持ち出し端末が増える中、所在不明のPCがない状態を作ることが重要です。

-

ライセンスコンプライアンスの確保:インストールソフトと契約ライセンス数を突き合わせ、違反や契約超過を未然に防ぎます。監査対応にも備えられるため安心です。

- 資産のライフサイクル管理:購入から廃棄まで資産ごとの記録を残し、適切な更新時期の把握やリース期限管理、廃棄証明の管理など内部統制の強化にもつながります。

このように、IT資産管理ツールを導入する目的は「見えないIT資産を可視化して適切にコントロールし、リスクとコストを減らす」ことにあります。導入によって情シス担当者の負担が軽減されるだけでなく、社員が安心してIT資産を活用できる環境整備にも寄与します。

資産管理ソフトやPC管理ソフトとの違い

一口に「資産管理ツール」と言っても、世の中には「PC管理ソフト」「クライアント管理ツール」など様々な呼ばれ方や種類があります。資産管理ソフトとPC管理ソフトの違いは明確な定義があるわけではありませんが、一般的には次のようなニュアンスで使われます。

-

資産管理ソフト:IT資産管理に特化したツール全般を指します。ハードウェア・ソフトウェア・ライセンス・クラウドサービスまで含め、企業内のあらゆるIT資産情報を一元管理することを目的としています。資産の一覧管理やライフサイクル管理、ライセンス数の管理、棚卸しレポート作成、ログ収集など幅広い機能を備えるものが多いです。社内向けのオンプレミス型ソフトウェアもあれば、クラウドサービスとして提供されるSaaS型のものもあります。

- PC管理ソフト:主にPCそのものの運用管理に焦点を当てたツールを指すことが多いです。具体的には各PCにエージェントを入れてハードウェア情報やソフト構成を収集したり、遠隔でソフトウェア配布やパッチ適用、操作ログ監視、デバイス制御(USBメモリ禁止等)を行うエンドポイント管理ツールが該当します。基本的には社内のPC端末管理が中心で、ソフトのライセンス契約やクラウドサービス利用状況の管理まではカバーしない場合があります。

要するに、PC管理ソフトは「端末の運用管理」に重点があり、資産管理ソフトは「端末含めたIT資産全般の台帳管理」に重点があると考えるとよいでしょう。

ただし、近年は両者の機能差はあまり明確ではなく、多くの製品がハード・ソフト両面の管理機能を兼ね備えています。例えば、PC管理ツールであってもインベントリ(資産情報)収集機能は持っていますし、資産管理ツールでも社内ネットワークから離れたノートPCを管理するためエージェント型で動作するものがあります。

重要なのは呼称の違いよりも、自社が管理したい対象(PCだけなのか、ソフトやクラウドも含めるのか)や目的に合った機能が備わっているかです。後述するツール選定ポイントでも触れますが、単なるPC情報の収集だけでなくライセンス管理やセキュリティ対策まで含めて管理したい場合は、そうした機能を持つIT資産管理ツールを選ぶ必要があります。

IT資産管理の業界・規模別成功事例5選

実際にIT資産管理ツールを導入すると、どのような効果が得られるのでしょうか。

ここでは業界や企業規模ごとに異なる課題を乗り越え、IT資産管理に成功した事例を5つ紹介します。それぞれ、導入前の課題・取り組み内容・導入後の定量的な効果に注目して見てみましょう。

製造業×資産管理アプリ:12,000台の棚卸工数を50%削減

ある大手製造業の企業では、全国や海外拠点に合計12,000台ものPCやサーバーを保有していました。情シス担当者は少人数で、年に一度の棚卸し作業(各拠点にある資産の台数・所在確認)に非常に手間取っていたそうです。Excel台帳に頼る管理では更新漏れも多く、「実際に稼働しているPCは何台か」「倉庫に眠ったままの機器はないか」を正確に把握できない状態でした。

そこでこの企業は、専用のIT資産管理アプリ(クラウドサービス)を導入しました。

各PCにエージェントプログラムをインストールし、自動でハード・ソフト情報を収集してクラウド上の資産台帳に集約する仕組みです。これにより、オフィス内のPCはもちろんリモートワークで社外にあるノートPCやタブレットもインターネット経由で一元管理できるようになりました。各端末の設置場所や使用者名も台帳に紐付けて登録したため、「誰が・どこで・どの端末を使用中か」がリアルタイムでわかります。

導入後初めて迎えた年次棚卸しでは、現地担当者が端末を一台一台チェックして回る代わりに、管理ツール上で自動取得された情報を確認・差分だけを是正する形に切り替えました。その結果、棚卸しに費やす工数はおよそ半分に削減され、12,000台という大量の資産状況もズレなく正確に把握できるようになりました。

また、これまで不明在庫となっていた未使用PC数十台を洗い出し他部署へ有効活用するといったコスト改善も実現しています。

製造業のように拠点・資産規模が大きい企業ほど、IT資産管理ツール導入の効果はてきめんに現れる好例と言えるでしょう。

サービス業×クラウド資産管理:ライセンス違反リスクをゼロに

従業員数約500名のサービス業企業(店舗ビジネス)では、本社情シスが各店舗のPCをリモート管理し、ソフトウェアのライセンスを一括契約して提供していました。しかし、現場では一部、会社支給でないソフトを独断でインストールして業務に使っているケースや、契約数を超えてインストールされているケースが発覚しました。いわゆるライセンス違反のリスクがあり、このままではソフトベンダーから監査が入った際に罰則や追加費用を請求される恐れがあります。

この企業は事態を重く見て、クラウド型のIT資産管理ツールを導入し全社のハード・ソフト資産の実態把握に乗り出しました。ツール導入にあたって特に重視したのはソフトウェア資産管理(SAM)機能です。具体的には、各PCにインストールされている全ソフト名とバージョンを自動検出し、管理者画面で集計・一覧化できる機能です。これに既存のライセンス契約情報を登録しておくことで、「契約済みソフト A社製品はあと何本インストール可能か」「未許可ソフトがインストールされていないか」を一目でチェックできるようになりました。

結果として、導入から数ヶ月で全社のソフトウェア利用状況が「見える化」され、管理外だったアプリの存在が次々と判明しました。

情シス部門は各店舗の管理者と連携し、不要なソフトはアンインストール・必要なものは正式にライセンス購入する対応を行っています。ライセンス違反のリスクをゼロに近づけたことで経営層の安心感も高まりました。また、未使用ソフトのライセンスを集約・解約することで年間数百万円規模のコスト削減にもつながっています。

サービス業のように店舗や支社ごとにIT管理が分散しがちな組織でも、クラウド型の資産管理ツールであれば中央集中的にコンプライアンスを維持できる好例です。

IT企業×Mac環境:SaaSアカウント管理の一本化に成功

成長中のあるIT企業では、社員の大半がMacを使い、業務で数多くのSaaS(クラウドサービス)を利用していました。

開発・デザイン系のチームではGitHubやAdobe、営業チームではSalesforceやZoomなど、それぞれの部署で必要なSaaSを導入するうちに、社内で利用するクラウドサービスは延べ50種以上にのぼっていました。

ところが統一的なアカウント管理がされておらず、退職者がいても各サービスのアカウント削除漏れが発生したり、部署横断プロジェクトでどのツールを使っているか把握できないなどの問題が生じていました。

この企業は情報システム担当を置いていませんでしたが、危機感を覚えた経営層主導でIT資産管理ツール+クラウド管理ツールの導入プロジェクトが始まりました。選定したのは、Macを含むPC資産の管理機能に加え、主要なSaaSとの連携機能を持つ統合IT管理ツールです。

具体的には、各社員の利用しているデバイス情報にひも付けて、使用中のSaaSアプリとアカウント情報を一元管理できる仕組みを構築しました。また、Azure ADやGoogle Workspaceをアイデンティティ管理基盤として活用し、シングルサインオン(SSO)を導入することでユーザーIDの一括管理も実現しています。

その結果、社員が会社貸与のMacでどのクラウドサービスを利用しているかが一覧で把握可能となり、退職や異動に伴うアカウント停止・削除も漏れなく実行できるようになりました。

以前は各部署任せだったSaaS契約も情シス(兼務の担当者)が統制するようになり、使われていないアカウントの発見と整理により年間数百万円規模のSaaS利用コスト削減にも成功しています。

また、アカウント管理が一本化されたことでセキュリティレベルが向上し、万一のインシデント時にも「誰がどのサービスにアクセスできるか」を迅速に洗い出せる体制が整いました。Mac中心のIT企業であっても、SaaS管理を含めたIT資産管理を導入することで運用負荷の軽減とコスト最適化を両立できた事例です。

自治体×BYOD+MDM:セキュリティ運用の平準化

地方自治体の情報政策部門でも、近年は予算や人員の制約からBYOD(職員私物端末の業務利用)の導入検討が進んでいます。

ある中規模自治体では、在宅勤務を推進する中で「全職員に公用ノートPCを配布するのは難しい」という事情から、自宅PCや私物タブレットを業務に利用できるようにしました。しかし、端末が各人の私物となるとウイルス対策ソフトのインストール状況やOS更新状況が千差万別で、情報漏えいリスクにばらつきが生じてしまいます。セキュリティ運用をどの職員も同じ水準に保つ(平準化する)にはどうすれば良いかが課題となりました。

そこでこの自治体はMDM(モバイルデバイス管理)ツールとIT資産管理システムを組み合わせて導入し、BYOD環境の端末も統制する仕組みを構築しました。職員のスマートフォンや自宅PCに対し、業務用のセキュリティポリシーを適用するプロファイルを配布し登録してもらいます。

具体的には、デバイスごとのセキュリティ設定やアプリ利用を遠隔から管理できるようにしたのです。例えば、MDM経由で端末のストレージ暗号化やパスワード設定を強制し、許可されていないアプリのインストールや設定変更が行われた場合に管理者へ通知するような仕掛けを施しました。また、万が一紛失・盗難に遭った場合にはリモートロックやワイプ(遠隔初期化)を実行できる体制も整えました。

これらの取り組みにより、個々の端末が私物であっても統一されたセキュリティ基準で管理できるようになりました。情報システム担当者は管理コンソール上で全端末の状態を把握し、ポリシーから逸脱した端末があれば迅速に是正措置を取れます。

結果として、自治体全体でセキュリティ運用レベルを一定以上に維持することに成功し、「部署や個人によってセキュリティ対応に差がある」という不安を解消しました。

さらに、公用端末の調達を最小限に抑えつつ在宅勤務を安全に実現できたことで、コスト削減と住民サービス向上(非常時の在宅対応など)の両面で効果を発揮しています。この事例は、公的機関におけるBYOD活用とIT資産管理の好バランスを示すものと言えるでしょう。

グローバル企業×ツール統合:拠点横断で資産可視化

世界各地にグループ会社や支社を持つグローバル企業では、拠点ごとにIT管理手法が異なることで生じる非効率が課題になることがあります。

実際、ある従業員数1万人規模のグローバル企業では、地域ごとに別々のIT資産管理ツールを使っており、本社から全体の資産状況をつかみにくいという問題が起きていました。例えば、日本本社では国内ベンダー製の資産管理ソフトAを使用している一方、北米拠点では別のツールB、欧州ではExcel台帳管理…という具合で、データ形式も管理粒度もバラバラだったのです。

このため、全社横断で「PCの総保有台数はいくつか」「ソフトウェアのグローバル契約最適化はできないか」といった戦略的な問いに答えるのに非常に時間がかかっていました。

そこでグローバルIT部門はプロジェクトチームを結成し、IT資産管理ツールの統合に乗り出しました。世界中の拠点で共通に利用できるクラウド型ツールを新たに選定し、各地域で順次導入していったのです。重要だったのは、単にツールを一本化するだけでなく管理項目や運用ルールも標準化することでした。

プロジェクトチームは各拠点のIT担当者からヒアリングを行い、全社共通の資産台帳項目(必須入力項目や命名規則)や、データ更新フローを定義しました。例えば、新しいPCを購入したら必ず資産管理システムに登録してから配布する、廃棄時はシリアル番号と処分証明を添付して記録する、といったルールです。

このようにツールと運用を統合した結果、拠点横断でIT資産情報がリアルタイムに可視化できるようになりました。本社のダッシュボード画面では、地域別・カテゴリ別の資産数や利用率がグラフ表示され、グローバルでの重複投資を削減する意思決定にも役立っています。

また、サイバーセキュリティ上のリスク管理も全社統一で行えるようになり、ある国で発覚した脆弱性にも即座に全拠点で対応策を講じるなど、ITガバナンスが飛躍的に向上しました。

この事例は、グローバル規模の企業がツール統合と標準化によって「見える化」から始まる資産最適化を実現した成功例です。

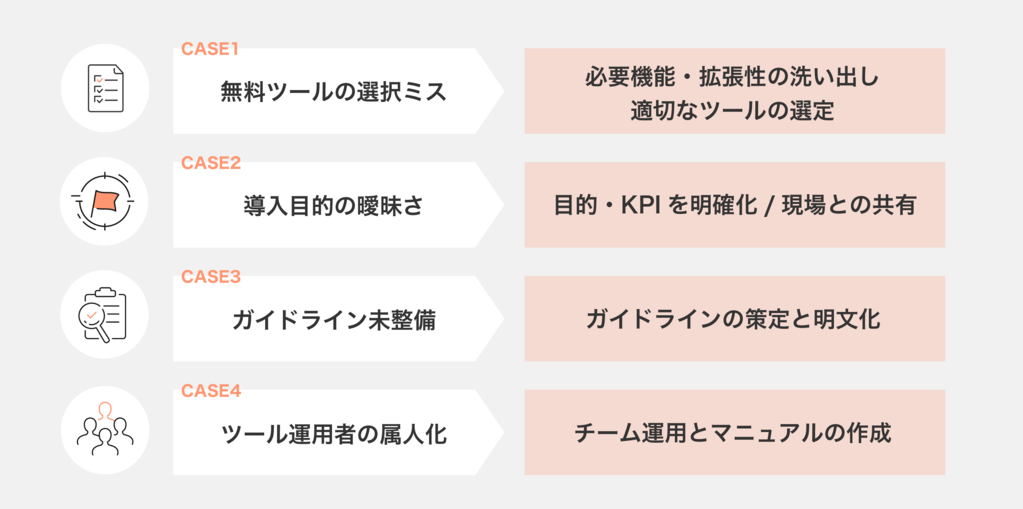

IT資産管理の失敗事例に学ぶ注意点と改善策

成功事例がある一方で、IT資産管理ツールの導入がうまくいかなかった「失敗事例」も存在します。

ここでは、よくありがちな失敗パターンを4つ取り上げ、その原因と改善策について考えてみましょう。

無料ツールを選んでしまい棚卸業務が煩雑に

「コストをかけずに始めたい」と無料のIT資産管理ツール(フリーソフトやオープンソース版)を導入したものの、かえって運用が煩雑になって失敗した例があります。

例えば、ある中小企業ではフリーの資産管理ソフトを使い始めましたが、無料版ゆえに機能制限が多く、自動収集できない情報を結局Excelで補完するハメになりました。台帳が複数に分散して前より管理が複雑になり、棚卸し作業も二重入力の手間が増えてしまったのです。

この失敗の原因は、「無料だから」という理由だけでツールを選定し、自社の必要要件を満たすか十分検討しなかったことにあります。無料ツールにはもちろんメリットもありますが、対応台数の上限やサポートが無いなどの制約も多いです。結果的に工数増やセキュリティリスク拡大につながっては本末転倒です。

改善策として、事前に「絶対に外せない必須機能は何か」「将来的な端末増加に耐えられるか」を洗い出し、無料版でそれらが叶うかを見極める必要があります。どうしても無料にこだわる場合も、せめて十分な試用期間を設けて実運用で問題がないか検証しましょう。

多少コストがかかっても有料ツールで自動化・効率化できる部分が多ければ、トータルでは人件費削減につながり結果的に安上がりになるケースも多々あります。「安物買いの銭失い」にならないよう、ツール選定は価格だけでなく必要な価値が得られるかで判断することが肝心です。

導入目的が曖昧で「やらされ感」が先行

IT資産管理ツールの導入が現場で形骸化してしまう原因の一つに、導入目的の曖昧さがあります。

経営者や上司の指示でなんとなく導入したものの、「何のために使うのか」が社内で共有されないままでは、現場の担当者にとっては余計な手間が増えただけに感じられかねません。「とりあえず入れたけど誰も積極的に使わない」という状況では宝の持ち腐れです。

ある企業でも、本来はセキュリティ強化や資産管理効率化が目的だったはずが、明確なKPI設定もなく導入だけが先行しました。その結果、現場の情シス担当者は「上から言われたからデータだけ入れているが活用していない」という状態に。不具合や使い方の疑問点があっても放置され、次第に誰もツールを見なくなってしまいました。

このような失敗を防ぐには、導入前に目的とゴールを明確に定義し、関係者全員に周知することが重要です。

「台帳電子化して棚卸し時間を50%短縮する」「未使用ライセンスを洗い出して年間○円コスト削減する」など、わかりやすい目標を設定しましょう。その上で、導入するツールの機能でそれがどう実現できるのかを現場と共有し、「この作業が減る」「こういうリスクが防げる」という具体的なメリットを伝えます。目的意識が共有されれば、「やらされている感」ではなく自発的な活用につながります。

また、導入後も定期的に効果を測定し、成功をチームで確認することでモチベーションを維持できます。ツールは使ってナンボですから、「なぜやるか」を腹落ちさせてから始めることが成功への近道です。

ITガイドラインが整備されておらず形骸化

IT資産管理ツールを導入しても、その前提となる社内のITガバナンス体制やルールが整備されていないと効果を発揮しません。

よくあるのが、「ツールで管理台帳は作ったが、そもそも新しいPCを買ったりソフトを入れたりする際の社内ルールがなく、データがすぐに古くなる」という失敗です。この場合、いくらツールが優秀でも入力される情報が正しく維持されないため、結局実態とずれた台帳になってしまいます。いわゆる「形骸化」です。

例えば、ある企業では資産管理システム導入後も、部署ごとに勝手にIT機器を購入してしまい、情シスが存在を知らないPCが増えてしまいました。本来は購入申請フローを通じて情シスが把握すべきところですが、ガイドラインがなく現場任せになっていたのです。

また、別のケースでは、社員が自由にソフトをインストールできる権限を持ったままで、不許可ソフトが次々増えてしまい、せっかくのライセンス管理機能が活用されませんでした。

この教訓から言えるのは、ツール導入と並行して社内のIT利用ルール(ガイドライン)をしっかり整備・徹底する必要があるということです。

具体的には、「新しいハードウェアを調達する際は必ず情シス承認を経て台帳登録する」「ソフトウェア導入は承認制にし、無断インストールは禁止」といったポリシーを明文化して社員に周知することです。

また、ルールが守られているか定期的に監査したり、違反があった場合の是正プロセスも決めておきます。IT資産管理ツールはあくまで運用を支える道具なので、その土台となる人とプロセスのルールが無ければ機能しません。裏を返せば、きちんとガイドラインを整備すればツールが威力を発揮し、台帳データが常に正確で役立つものになります。「便利なだけのシステム」にしないためにも、人・プロセス・ツール三位一体の運用設計を心がけましょう。

ツール運用者が属人化し、引き継ぎ不能に

IT資産管理ツール導入プロジェクトを担当したキーマンが一人いて、その人だけが詳しいまま他の人に引き継ぎがされていない――これもありがちな失敗パターンです。

例えば、中堅企業X社では情シスのAさんが中心となって資産管理ツールを立ち上げましたが、そのAさんが異動になった途端に誰も使いこなせず運用が止まってしまいました。「パスワードが分からない」「どうやってデータを更新するのか不明」といった状態です。特定の担当者にノウハウが属人化してしまい、組織として継続運用できなくなった例と言えます。

この問題を防ぐには、導入時からチームで運用に携わり、知識を共有しておくことが重要です。

ツール選定や設定作業を1人に任せきりにせず、複数のメンバーで関わるようにしましょう。ベンダーのトレーニングや説明会には担当チーム全員で参加し、操作方法や管理項目の意味などを共通認識にしておきます。運用マニュアルも早めに作成し、誰が見ても基本的な操作や定期業務(例えば月次レポート作成手順など)が分かるよう整備します。

また、人事異動や退職などで担当者が交代する可能性は常にありますから、引き継ぎ計画を事前に用意しておくことも有効です。

「AさんがいなくてもBさんが代替できる」ように普段から知見を分散させ、最低2名以上の体制でツール管理を行うのが理想です。もし情シス人員がどうしても不足する場合は、ツール提供ベンダーのサポートや外部サービス(運用代行など)を利用して知識補完する方法もあります。重要なのは、「その人しか分からない」を作らないことです。組織的な運用に移行しておけば、担当者が替わってもIT資産管理を継続的に回し続けることができます。

IT資産管理ツールの比較と選定ポイント

市場には数多くのIT資産管理ツールが存在し、一見どれも似たように見えるため選定に悩むかもしれません。ここではツールを比較・選定する際に見るべきポイントについて整理します。有料と無料の違いから、代表的な資産管理ソフトの種類まで把握し、自社に合った一品を見極めましょう。

有料・無料の違いと選定基準

まず押さえておきたいのが、有料ツールと無料ツールの違いです。一般的に、有料のIT資産管理ツールは機能が豊富でベンダーサポートも手厚く、企業利用に耐えうる品質管理がされています。

一方、無料ツール(無償版やオープンソースソフトウェア)は初期費用がかからない反面、機能が限定的だったり自己解決が必要だったりするケースが多いです。

区分 |

メリット |

おすすめな企業の特徴 |

| 有料ツール | ・資産管理からセキュリティまで幅広く対応 ・導入支援やトラブル時のサポートが充実 |

・管理対象端末が数百台以上ある中〜大規模企業 ・情シス担当者が少なく、トラブル対応を自前で行う余裕がない企業 |

無料ツール |

・初期費用ゼロで導入可能、低コストで運用できる ・オープンソースなら柔軟にカスタマイズ可能 |

・端末台数が少なく、小規模で基本的な管理だけで十分な企業 ・IT部門にスキルがあり、自力運用が可能な企業 |

-

有料ツールのメリット:資産台帳作成からセキュリティ機能までオールインワンで備えているものが多く、自社の要件に合わせて幅広く対応できます。導入時のセットアップ支援や導入後のサポートも受けられるため、トラブル時も安心です。

また、法令改正やOSアップデートへの追随などもベンダーが継続対応してくれるため、長期的に安心して使えます。クラウド型であれば常に最新バージョンが提供され、脆弱性対策も随時行われます。

-

無料ツールのメリット:何と言ってもコストが抑えられる点です。特に端末台数が少ない小規模環境では、無料版で最低限の資産台帳を作って回せることもあります。またオープンソースの場合、自社でカスタマイズできる柔軟性があります(その分専門知識は必要ですが)。試験的に小さく始めてみたい場合の選択肢にもなります。

-

無料ツールの注意点:無償ゆえにサポートがなく、トラブル発生時は自力でコミュニティ検索や開発元への問い合わせ(英語の場合も)を行う必要があります。対応端末数に上限があったり、更新が止まって最新OSで動かない、といったリスクもあります。

また、機能不足を感じて結局有料版に乗り換えるケースも少なくありません。

選定基準としては、まず自社の規模・管理対象・求める機能を明確にし、それらを満たせるかどうかで判断しましょう。端末数が数十台程度で基本的な台帳管理ができれば良い場合は無料も選択肢ですが、数百台以上や高度なセキュリティ連携が必要な場合は有料製品が現実的です。

また、導入・運用にかけられる人的リソースも考慮が必要です。情シス担当が少なく忙しい場合、設定やトラブル対応まで自前でする余裕はないでしょうから、サポート付きの有料サービスの方が結果的に負担は減ります。

逆にIT部門にスキルがあり、自分たちでカスタマイズして使いこなせるのであればオープンソースを活用してコストを抑える手もあります。重要なのは「初期費用ゼロ」に飛びつくのではなく、総合的な効果と運用コストを考えて選ぶことです。

ツール比較:資産管理ソフト一覧・ランキングまとめ

現在利用できる主なIT資産管理ソフトの種類をいくつかご紹介します。それぞれ特徴が異なるので、自社のニーズに合うものを絞り込む参考にしてください(以下は代表的な例です)。

LANSCOPE エンドポイントマネージャー(クラウド版 / オンプレ版)

国内導入実績が豊富な総合エンドポイント管理ツールです。

クラウド版はPC資産管理から操作ログ監視、デバイス制御までオールインワンで提供されており、必要な機能プランだけ選択して導入できる柔軟性があります。価格は端末1台あたり数百円/月程度で、中堅企業でも導入しやすい手頃さと十分な機能を両立しています。オンプレミス版も提供されており、自社サーバー運用に切り替えることも可能です。

SS1(System Support best1)

ディー・オー・エス社が提供するIT資産管理ツールで、モジュール構成により必要な機能だけを組み合わせて利用できます。基本の資産台帳管理に加え、操作ログ管理やリモート操作支援、デバイス制御などオプション機能が豊富ですが、使う分だけライセンス購入できるため無駄なコストを抑えられます。サポートも充実しており、中小から大企業まで幅広く導入されています。

ManageEngine AssetExplorer

グローバルで実績のあるManageEngine社(ゾーホージャパン提供)のIT資産管理ソフトです。

オンプレミス型で自社サーバーにインストールして使用します。資産数に応じたライセンス購入型で、例えば最大250資産までなら年間数十万円以下と割安な価格設定が特徴です(一定範囲まで無償版利用も可能)。ハード・ソフト資産のライフサイクル管理からライセンス遵法チェック、各種レポートまで中小企業に必要十分な機能を網羅しています。日本語対応済みで比較的操作も直感的なため、自社でしっかり運用できるならコストパフォーマンスの高い選択肢です。

AssetView Cloud+(アセットビュー クラウドプラス)

株式会社ハンモック提供のクラウド型IT運用管理ツールです。

「IT資産管理」「情報漏えい対策」「PC更新管理」「SaaS管理」の4つのプランに分かれており、自社に必要なプランだけ選んで利用できるのが特徴です。例えば、資産台帳とライセンス管理だけでよい場合はIT資産管理プランのみ契約することでコストを最適化できます。逆に包括的なエンドポイントセキュリティ対策もしたければ他プランを追加可能です。

人事システムと連携して“人物”を軸に資産管理できるユニークな機能もあり、未使用PCや未承認SaaSアカウントを洗い出してコスト削減する仕組みが備わっています。クラウドサービスなのでサーバー管理不要で、1000台規模でも1台あたり月数百円程度と比較的リーズナブルなモデルケースが提示されています。

SkySEA Client View

Sky株式会社の提供するクライアント運用管理ソフトです。

IT資産管理機能に加え、操作ログやメール監視など内部統制・情報漏えい対策に強みを持っています。特に情報セキュリティ重視の企業で広く導入されており、ログ解析やレポート機能が充実しています。

一方で純粋な資産台帳管理として使うにはやや高機能すぎる面もあるため、自社のセキュリティ要件と照らして導入判断すると良いでしょう。

ISM CloudOne

JMCが提供するクラウド型のIT資産管理サービスです。

PCやスマホの資産管理からパッチ配信、ウイルス対策ソフトの一括管理まで幅広い機能を月額課金で利用できます。端末1台あたり月額○円(プランによる)というシンプルな料金体系で、100台・1000台といった規模別モデルケースも公開されています。自社でサーバーを持たず手軽に始めたい企業向けと言えるでしょう。

Snipe-IT(オープンソース)

IT資産管理ツールの代表的なオープンソースソフトウェアです。

ライセンスフリーで利用でき、社内サーバーにインストールして使います。主にハードウェアや備品の台帳管理が中心で、ソフトウェアライセンス管理など高度な機能は限定的ですが、余計なものがなくシンプルに運用したい小規模組織には向いています。技術的知識があればカスタマイズも可能ですが、サポートはコミュニティ頼りになる点は留意が必要です。

上記以外にも、例えばMicrosoft Intune(エンドポイント管理とMDM機能を備えたクラウドサービス)や、ServiceNowのIT資産管理モジュール(ITSM統合型)、その他国内ベンダー各社のクライアント管理製品など、様々な選択肢があります。それぞれ価格帯や得意分野が異なりますので、比較サイトのランキングや専門メディアのレビュー記事なども参考に、自社の要件にマッチする候補をピックアップしてみましょう。

大切なのは、「どのツールが人気か」よりも「自社の課題解決にベストか」です。ランキング上位でも自社に不要な機能ばかりでは意味がありませんし、逆にニッチでも自社環境にフィットするものなら検討の価値があります。後悔のないよう、複数製品の情報収集と比較検討を十分に行ってください。

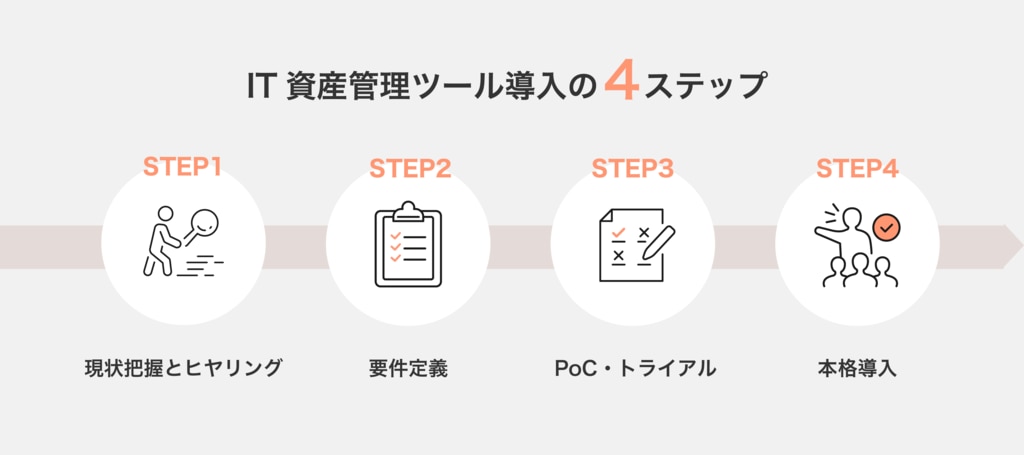

IT資産管理の導入ステップと運用ルール整備のコツ

最後に、実際にIT資産管理を導入し運用していく際のステップとポイントを解説します。

導入プロジェクトを成功させ、定着させるために押さえておきたいプロセスと社内体制づくりのコツを確認しましょう。

ヒアリング→要件定義→PoCの手順

導入ステップとして一般的なのは、①現状把握とヒアリング、②要件定義、③PoC(概念実証)・トライアル、④本格導入、という流れです。

①現状把握とヒアリング

まず自社のIT資産管理における現状課題を洗い出します。

情シス担当者はもちろん、場合によっては各部署のIT管理者や現場の声もヒアリングして、「何に困っているのか」「どの業務を楽にしたいのか」「守らねばならないルールや制約は何か」を明確にします。例えば「端末台数を正確に把握できない」「ソフトの更新漏れをなくしたい」「クラウドサービスが増えて管理が追いつかない」など具体的なニーズをリストアップしましょう。

②要件定義

ヒアリング結果を踏まえ、導入するツールに求める必須要件と希望要件を定義します。

必須要件とは「これができないと導入する意味がない」という項目で、例えば「WindowsとmacOSの両OSに対応」「インベントリ自動収集ができる」「クラウドサービスも管理対象に含めたい」などが該当します。希望要件はあれば尚良い機能です。全要件に優先度をつけておくと、製品比較の際に重要な軸がブレません。また、社内セキュリティポリシーや予算の制約もここで整理しておきます(クラウド利用が不可ならオンプレ型限定など)。

③PoC・トライアル

候補となるツールが絞れたら、実際にPoC(Proof of Concept)を行いましょう。

多くの製品は無償トライアル期間やテスト導入が可能です。小規模な環境(例えば社内の一部署や数十台のPC)でツールを動かしてみて、自社要件を満たせるか、使い勝手に問題ないかを検証します。可能であれば複数製品を同時期に試し、使い比べて評価すると良いでしょう。PoCではヒアリング時の課題を実際に解決できるか確認し、関係者からフィードバックを集めます。

この段階でベンダーへの詳細質問や見積も取得し、導入コストや運用イメージを固めます。

④本格導入

PoCで「これならいける」という製品が決まったら、本番環境への導入を進めます。

サーバー構築やエージェント配布、初期設定などベンダーの支援を受けつつ計画的に展開しましょう。全端末へ一斉導入する場合は業務への影響が出ないタイミングを選びます。

並行して、利用者(情シス担当者や各部門のIT管理者)へのトレーニングも実施します。操作マニュアルを用意し、問い合わせ窓口の確認など運用開始の準備を万全に整えます。導入後しばらくはデータが正しく収集できているか、想定外の問題が起きていないか注意深く確認し、必要に応じて設定調整や運用フローの微修正を行います。

以上が大まかな導入手順です。ポイントは、いきなり製品を決めず現場の声を聞いて要件を固めること、そして小さく試してから本導入することです。最初に時間をかけてでも丁寧に要件定義やPoCを行えば、「入れてみたけど合わなかった」「思っていた機能と違った」というリスクを減らせます。焦らず段階を踏んで進めましょう。

社内説得ポイントとROI計算式

IT資産管理ツールの導入にはコストが伴うため、社内で稟議を通したり経営層を説得したりするステップも重要です。その際に押さえておきたいのがROI(投資対効果)の試算と、経営目線での説得ポイントです。

ROI(Return on Investment)は、投資した費用に対してどれだけのリターン(効果)が得られるかを示す指標です。簡単な計算式としては:

ROI = (導入による効果(金額換算)- 導入コスト) ÷ 導入コスト

例えば、IT資産管理ツール導入で年間1,000時間の工数削減が見込まれ、その人件費換算が100万円だとします。一方、導入コスト(初年度費用+運用費用)が50万円なら、ROI=(100万-50万)÷50万=1(=100%)となり、投資額と同等の効果がある計算です。ROIがプラスで大きいほど投資する価値が高いと言えます。

社内説得のためには、具体的な効果を定量的に示すことが有効です。以下のようなポイントを整理して資料にまとめると良いでしょう。

-

工数削減効果:現在の棚卸しや台帳管理に○時間/月かかっているが、ツール導入で△%削減でき、年間▲円の人件費削減に相当する。

-

コスト削減効果:未使用PC○台を削減しリース料▲円節約、使っていないソフトライセンス△本解約で年間▲円削減、など。

-

リスク回避効果:情報漏えい発生時の想定損害額や、ソフト違法使用による罰金リスク(例:○円)をツール導入で低減できる。「最悪の場合の損失を防げる保険」という観点。

-

生産性向上効果:情シス担当者がルーチン作業から解放され、本来注力すべき戦略IT業務に時間を充てられるようになる。結果として企業のIT活用レベル向上やDX推進につながる。

- 比較検討の結果:複数製品を検討し、最もコストパフォーマンスが高い選択をしたことを示す。他社事例やベンチマークデータがあれば引用し、「このくらいの投資でこれだけの効果が出ている」という安心材料を提示する。

経営層にとっては費用対効果とリスク管理が最大の関心事です。費用に見合う効果が得られること、むしろ導入しないことで将来大きな損失が出るリスクがあることを論理立てて説明しましょう。その際、上記のような試算に加え、「もし何もしなかったら...」という場合も示すと効果的です。

また、「他社も導入して効果を出している」という事例は経営判断の後押しになります。本記事で紹介した成功事例なども引用しつつ、自社での展開イメージを具体的に描いてみせてください。

最後に投資回収期間(何年で元が取れるか)も算出できればベストです。例えば初期費用○円・月額▲円に対し、年間△円の削減効果なら2年で回収、といった具合です。経営層に「これは必要な投資だ」と思ってもらえる材料を揃えて説得に挑みましょう。

運用開始後のPDCAサイクル

IT資産管理ツールは導入して終わりではなく、導入後いかに活用し続けるかが肝心です。効果を持続・向上させるために、運用開始後は定期的にPDCAサイクルを回しましょう。

-

Plan(計画):まず運用ルールや定期業務を計画します。例えば「新規資産調達時の登録ルール」「ソフトウェア申請フロー」「月次の未使用ソフト確認レポート作成」など、ツールを使った運用フローを社内規程として定めます。

加えて、導入目的に沿ったKPI(例えば棚卸し工数○%削減や未使用ライセンス数ゼロなど)の達成計画も作成します。

-

Do(実行):計画に従い日々の運用を実行します。導入直後は慣れないことも多いので、情シス内でダブルチェック体制を敷いたり、小さなことでも不明点はベンダーに問い合わせて解決するなど、着実に進めます。

また、利用者教育もこの段階です。各部署のIT担当者や従業員にも、IT資産管理の重要性と基本的な操作・ルールを周知徹底しましょう。例えば「新しいPCを購入したら情シスに連絡を」「勝手にソフトを入れない」といったルールを浸透させます。

-

Check(点検):定期的にツールの運用状況をチェックし、効果測定を行います。具体的には、四半期ごとや半年ごとに「資産台帳に漏れや誤りがないか」「当初のKPI目標に対してどれくらい達成しているか」を確認します。

例えば、棚卸しレポートを作って前年度と比較し工数削減率を計算したり、未使用ソフトの洗い出し結果を集計してコスト削減額を算出したりします。また、各部署からのツールに関するフィードバック(使いにくい点や要望など)も集めます。

- Act(改善):チェック結果を踏まえ、必要な改善策を講じます。もし目標未達なら原因を分析します(例:「一部の部署で台帳未登録の資産があった」→部署責任者に再教育、「レポート作成に手間取っている」→テンプレートを改善、など)。運用ルールに不備があれば改訂し、関係者に改めて周知します。新たな機能追加や別システム連携が有効と分かれば、ベンダーに相談して拡張を検討します。

このようにPDCAを回すことで、IT資産管理の運用は徐々に成熟度が増していきます。

また、経営層への定期報告も忘れずに行いましょう。例えば「半年でこれだけ資産管理が改善され、○円の効果が出ました」と報告すれば、社内の評価も高まり、さらなる支援や投資を得やすくなります。

さらに、導入後も技術動向にはアンテナを張っておきましょう。IT資産管理はゼロトラストセキュリティやクラウド時代の変化に合わせ、MDMやID管理との連携など新しい課題が出てきています。ツール提供会社のアップデート情報やセミナーに目を通し、必要なら追加モジュールの導入や運用ポリシーの強化を図るなど、継続的にブラッシュアップしていく姿勢が重要です。IT資産管理ツールを単なる台帳管理で終わらせず、企業のITガバナンス基盤として育てていくくらいの意気込みでPDCAを回し続けましょう。

IT資産管理の“事例”からあなたの企業に最適な導入方法を見つけよう

ここまで、IT資産管理について目的やツール、成功・失敗事例から導入手順まで詳しく見てきました。最後に強調したいのは、自社に最適な導入方法を見極めることの大切さです。

成功事例では業種や規模ごとに異なる課題に対し、それぞれ適切な解決策(ツール選定や運用工夫)を講じることで効果を上げていました。一方、失敗事例からは目的意識や社内体制が不十分だとツールが機能しないことが分かりました。読者の皆さんの企業でも、まずは「我が社の課題は何か」「解決したいポイントはどこか」を整理してください。その上で、本記事の事例やポイントを参考にベストプラクティスを取り入れてみてください。

IT資産管理は一度整えると企業ITの土台として長く効果を発揮するものです。ぜひ他社の事例も参考にしながら、あなたの企業にフィットする最適解を見つけ出し、失敗しない導入を実現してください。